昨日の御在所岳登山に続き、同じ鈴鹿山系にある藤原岳を目指した。藤原岳の三重県側は太平洋セメントの石灰岩採掘場となっており、山容が変わる程山が削りとられている。麓からはまるで秩父の武甲山のような姿に見える。一方、花の山としても有名で、今の季節は福寿草が期待できる。

二日目は7時出発のため、ホテルの朝食は弁当に変えてもらいタクシーで登山口である西藤原の聖宝寺まで移動。728登山開始、ますば寺の参道となっている階段250段を登る。登った先にある寺の裏側が藤原岳裏道の入口だ。少し登ると中央部が落石防止の格子状となっている巨大堰堤を乗り越える。この後は杉の植林地帯をジグザグに高度を上げる。

844五合目にて小休憩、その後六合目あたりで自然林となる。登山路は登り一方で休むヒマもない。921表登山道と合流すると急に登山者が多くなる。この先もジグザグの登りだ。道端には福寿草をはじめ小さく可憐な花がたくさん咲いている。筆者にはほとんど花の名前が分からないのだが、同行の女性は物知りでアレコレ教えてくれる。しかし当方は三歩歩くと忘れてしまう。

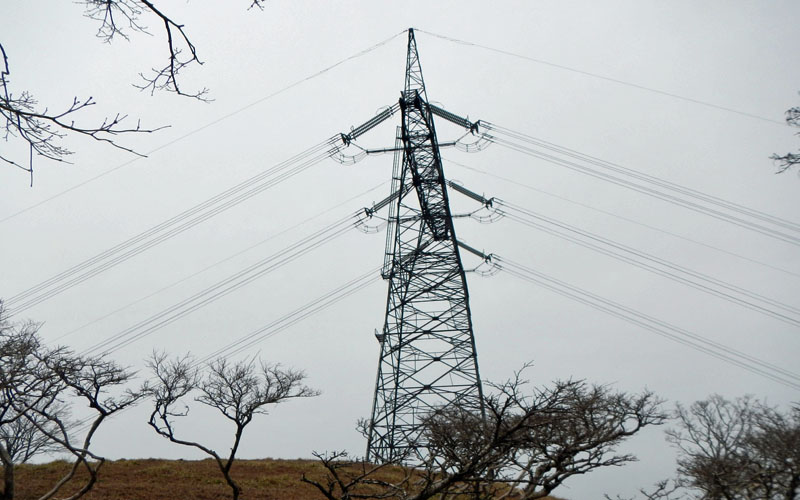

疲労がだいぶ溜まってきた頃、1000藤原山荘に到着。小休憩をとってから荷物を放置して藤原岳本峰に向かう。頂上にて写真撮影して、再び藤原山荘に戻り荷物をピックアップし天狗岩へ向かう。稜線上のなだらかな道を行く。天狗岩は標高1165mで、本日の最高地点である。一服してから稜線を北に辿り白瀬峠に向かうが、途中の送電鉄塔下にて昼食休憩をとった。

白瀬峠(白船峠)からは送電線に絡みながら長い尾根を下る。ルートは明瞭であるが、崩落地などで時々 道が付け替えられているので注意が必要だ。淡々と下るつもりが、だんだん疲労が積み重なって最後はヘロヘロ状態で下山した。下山地点からタクシーを呼び、阿下喜(あげき)駅近くの温泉で汗を流し打ち上げ宴会で盛り上がった。

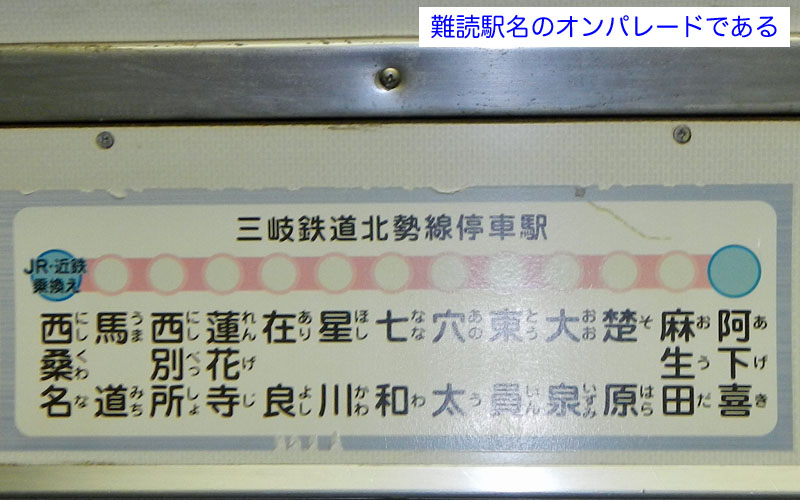

阿下喜からは西桑名駅まで三岐鉄道を利用したが、これが大変興味深い鉄道である。日本で運行する数少ないナローゲージで軌間は762mmである。当然、車体も小さく向かい合わせの席に座ると前の人と膝がぶつかりそうだ。天井も低く、乗降時は頭を低くする必要がある。もちろん揺れは大きく、つり革が一斉に網棚にぶつかって盛大な音を立てたりする。こんな電車が現役て走っていること自体、奇跡のようだ。頑張って走り続けて欲しいものである。途中の駅も難読駅名のオンパレードで、これもまた面白い。なお、「三岐鉄道」とは三重県と岐阜県を結ぶ構想で付された名称らしいが、岐阜県に到ること無く阿下喜が終着駅となっている。

本コースのお奨め度4

キビシイ登りを迫られるが我慢して登る価値はある。頂上部の広い稜線と壮大な光景は非常に気持ち良い。花の時期はもちろん新緑や紅葉の季節も良さそうだ。

2016年に登った山です。スケールの[+/-]、またはマウスで表示地域を移動させることができます。