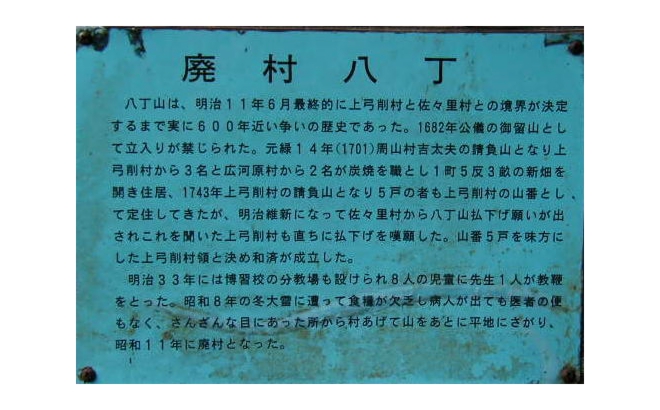

京都北山の奥にある廃村八丁は、1300年頃から人が住みつき1934年の豪雪(3m)により全員離村して廃村となったという歴史を持つ山奥の地にある。その場所は想像を絶する山奥で、現在でもアクセスは容易ではない。ハイキングコースとして各種ガイドブックに記載されているが、夏場は山ヒルが多いとのことで出かけるのを躊躇っていた。今回、高校の同級生仲間二名が東京から遠征して来るとの企画に乗り探訪してきた。

廃村八丁の解説はこのサイトに詳しい→クリック(興味深い)

とにかく山奥なので、前夜に登山口直近まで移動するとの計画で小塩民宿という宿に向った。京都駅からクルマで90分の距離である。国道162号線(周山街道)を北上、京北で国道477号線に入り県道370号線の奥へ進む。1945チェックインする。ごく普通の家を旅館風に使用している宿で、変わった民宿である。部屋に入り込んだカメムシを退治しながら就寝。

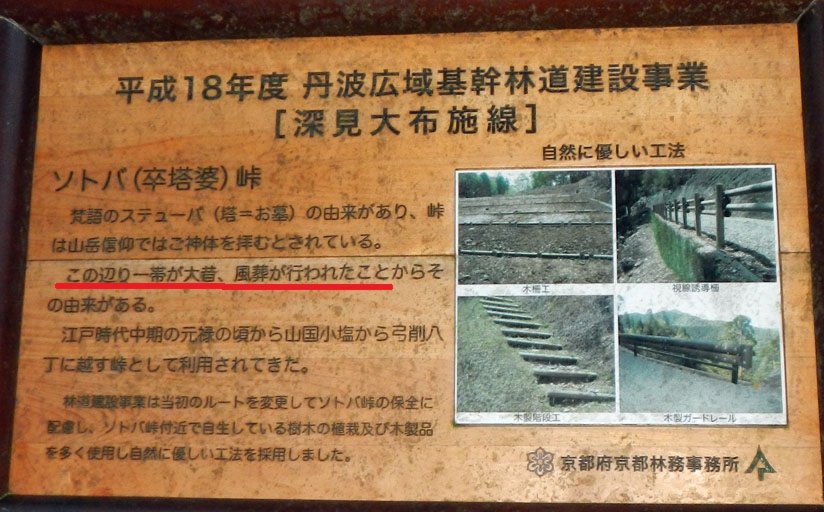

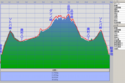

翌朝(11/22)は545出発、県道370号線を更に奥へ走ると15分ほどで登山口に到着、林道の路肩に駐車する。周囲はまだ真っ暗でヘッドランプを点けて歩き出す。沢を徒渉すると登山道が判然とせず、10分程ウロウロし下流側に踏み跡を発見し歩き出す。最初の登りが凄い急坂で、尾根の末端を強引に登らされる。30分ほどでお地蔵様4体が並んでいる場所に到着、小休憩し衣類の調整を行う。ここからは数分でソトバ峠に登り着く(650)。ソトバとは卒塔婆のことで、昔は風葬が行われていたと説明看板があり何だか気味が悪い。

ソトバ峠からは廃村八丁へと下って行く。沢筋の道は倒木などで荒れている。途中、錆び付いたウインチやエンジンなどの鉄塊が放置されており、昔の暮らしが見え隠れする。さらに行くと墓地が現れ、その墓碑には「没大正九年」などとある。廃村八丁の跡地はこの先から始まり、猫の額程の平地に家屋跡や残骸が散らばっている。周囲には崩れかけた石垣などが残されているが往事の暮らしぶりは想像できない。さらに進むとピラミッド型の「八丁小屋」が現れる。この時期、管理人はおらず入口は鎖で厳重に封鎖されている。

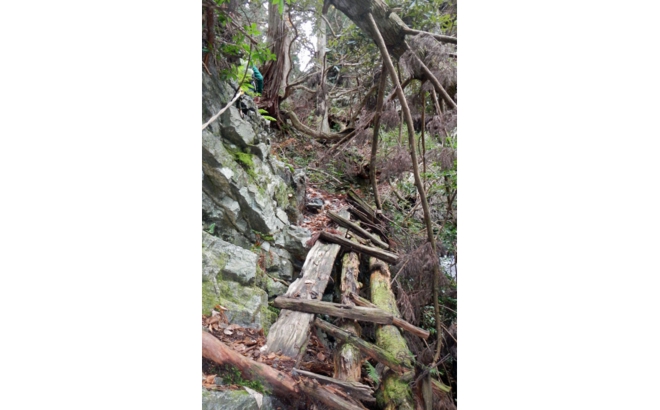

今回コースは八丁小屋を起点にダンノ峠へ登り、品谷山〜品谷峠を経由して八丁小屋に戻って来る周回ルートである。まずはダンノ峠へ向うべく刑部谷へ分け入る。登山道は不明瞭で道標はほとんど設置されておらず、テープ類も少ない。道が無くなると沢を徒渉する、というパターンが多くルートファインディングに苦労する。何とか刑部滝まで達すると、その先には大変な急登が待ち受けていた。滝を巻くルートにロープがぶら下がっており、ほとんど垂直に感じられる斜面を力任せに登って行く。ロープは何段も掛かかっており、傾斜は次第に急になり最後は両手で木の根や幹に掴まりながら攀じ登る。高度が高まるにつれ、恐怖感も高まり必死である。ようやく尾根に登り着いた時には冷や汗ビッショリだ。

この先には湿原が広がり、同志社大学の山小屋が建っている。作業しているオッサンに話しを聞くと、以前は研究用の施設だったが、今は利用されておらずワンゲル部OBが管理をしているとのこと。ダンノ峠には921着、左折し尾根道を進み、品谷山には1014到着した。小広い山頂からの眺望はあまり利かない(昼食休憩とした)。下山は品谷峠から八丁小屋に戻り、往路を駐車地まで戻った。

予定していた時間よりも二時間ほど早く下山できたので、日帰り温泉に寄ったあと高槻まで移動し、筆者御用達の焼肉屋にて打上げを行ったのであった。

本コースのお奨め度3

廃村八丁へ入るまでのアクセスが長い。しかしその不便さがここに生きた人々の苦労を忍ばせる最大のポイントなので、省略しては意味が無いと思われる。ヒルの問題もあるので、晩秋から初冬にかけての徘徊がお奨めだろう。なお沢を渡る箇所が多いので、雨天後などは避けた方が無難。出会った登山者は二組で計6名+同志社大の小屋でオッサン4名。

マーカーにカーソルを合わせクリックすると内容が表示されます。