2013年12月21日 小野アルプス

惣山(そうやま199m)、紅山(べにやま183m)

出発の朝、高槻は小雨で兵庫県地方も小雨または雪の予報であった。しかし30回目の山行を是非とも決行すべく雪彦山を目指して出掛けたのだが、目的地は雪で断念。仕方なく付近をドライブし、近年人気急上昇の「竹田城」を遠望してから南下し、小野アルプスの一部を歩いてきた。

雪彦山は岩場や鎖場がたくさんある播磨の岩山である。しかし登山口付近の積雪に恐れをなし断念。いずれリベンジすることとし、さてどこへ転進すべきか考えるが妙案浮かばず、播但道を北進し竹田城を見に行くこととする。竹田城は「日本のマチュピチュ」として紹介され非常に有名となった。筆者も最近知ったのだが、その景観を見るためには竹田城から離れた山より遠望するのがベストである。撮影ポイントをネットで検索し立雲峡へ向った。途中も雪や雨でコンディションは最悪と思われたが、最寄りの駐車場にはクルマが10台ほども停まっている。人気のほどが窺える。

立雲峡からの竹田城撮影場所は三カ所あり、整備された山道を30分ほど登り第一展望所まで行く。「雲海に浮かぶ竹田城」というのが典型的な景観なのだが本日は「小雪越しにかすかに見える竹田城」だ。雲の流れが速く、ガスの切れ間に遠望できる程度である。シャーベット状の道を注意深く下り、駐車場近くの東屋でラーメン作成、一息つく。

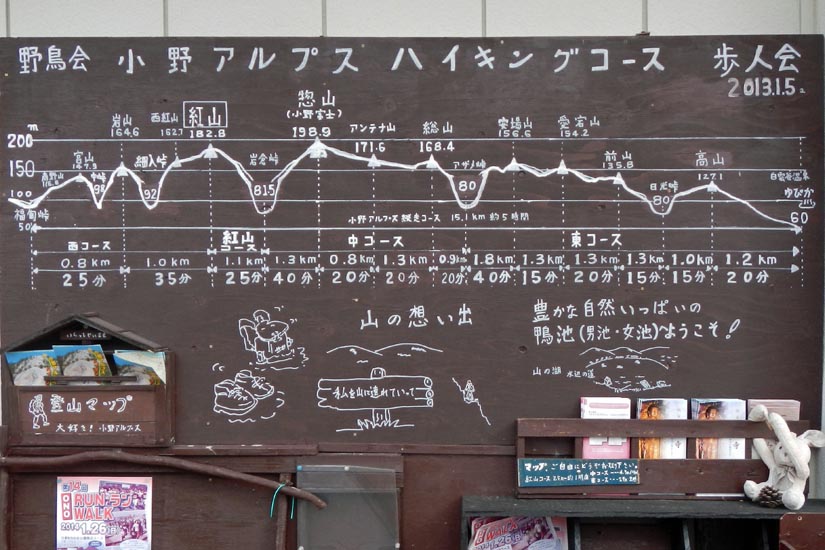

さて、どこの山に登るべきか思案し加古川近くの「小野アルプス」を思い出した。これは標高200mにも満たない極め付きの低山が12山連なったコースだ。しかし縦走するには時間が遅いので、その一部を歩くことに決定。播但道を南下する。天気は徐々に回復し、起点である鴨池に着いたときは雨は上がっていた。リュックの中身をほとんど空にして1130歩き出す。ほぼ平坦な畦道や林を通り抜け、道標に従ってまずは惣山に向う。意外と急な木段をジグザグに上がり展望台を経て1243惣山(小野富士)に到着。頂上部の一角にある展望台からは紅山の岩場がよく見える。その岩場は小野アルプスで最も有名な場所で、斜度30〜35度の一枚岩で標高差は100m余りある。惣山からいったん岩倉峠まで下り、紅山に挑む。岩の下から見上げると、その傾斜は30度とは思えないほどキツく思われる。しかし岩の表面はホールドが良くまったく滑ることはない。時々両手を使いどんどん登るとグングン高度を稼ぐ実感が気分満点だ。下を見ると落っこちそうで怖いので一気に登り切る(わずか10分の岩遊び)。山頂から下を覗くと、斜度の強い部分は崖のように見える。他の登山者が登る姿を写真に収めたり眺望を楽しんでいると日が射してきた。オニギリ一個を補給し下山。

本年30回目の登山だったが、「一回」とカウントするには安直過ぎる山行となってしまった。そのため、今回は「29.5回目」とする。

本コースのおすすめ度=3

小野アルプスは存外面白そうだ。眺望も良く、明石海峡大橋、淡路島が良く見える。そのうち全山縦走をしてみたいが、登山口と下山口が離れている点が難。登山時期は冬が最適か。コースはとても良く整備され道標や看板が多い(多過ぎる…誰かが趣味で作成している様子で、それが昂じ過ぎたという感じ。ご苦労さん)。

日本のマチュピチュ

日本のマチュピチュ

15087

新しいギア

長く使用したOSPREY(STRATOS36)のリュックが壊れてしまった(※)ので、熊野古道歩き(No.26)の際にモンベルのKITRA PACK40を購入した。しかし日帰り山行では大き過ぎるので今回、GREGORY Z30を追加装備。グレゴリー製品はTRICONI60を保有しているが、その製品コンセプトは「ザックは背負うものではなく着るものだ」。着るとは言い過ぎであるがTRICONI60は腰椎の上に重心が乗っかる感じで非常に背負いやすい。そこで小型ザックでもグレゴリーを選んだ。使用感はとても良く、これなら「着ている」との表現も少しは納得できる。

壊れたと言うより「壊した」。地面においたザックのウエストベルトのバックルを踏んで破壊してしまったのである。皆さんもご注意を!

HOME

HOME