2013年8月11日 三岳

みたけ(793m)

今回も兵庫県の低山であるが「多紀連山」「多紀アルプス」と呼ばれる山域である。前日は全国で酷暑となり気温 40℃を越えた地点も続出。本日も予報通り暑くなり、全身汗だくで登るはめとなった。特に小金ヶ岳の登りでは完全にバテてしまった。

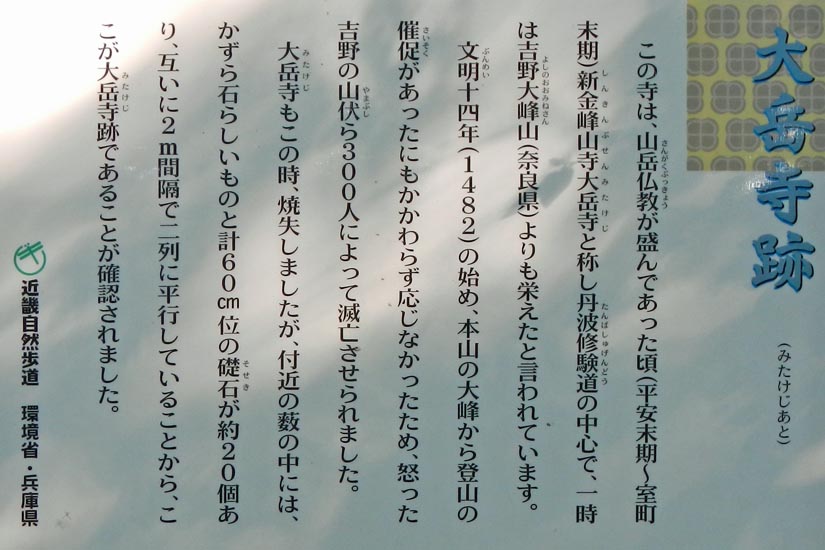

717出発、登山者用駐車場は登山口を300mほど通り過ぎた場所にあるので、少し戻らなければならない。登山道は民家の間を縫って始まる。すぐに裏山に入り込み、イノシシ除けの柵を越える。コンクリの擬木階段をどんどん登ると30分ほどで尾根に出た。尾根道は広く整備されている。ほとんど平らな道を快調に歩いて行くと大岳寺跡を815通過。ここから急激な登りが始まる。登るにつれ大岩が現れ、巻いたり直登したりして高度を上げて行く。途中、小休憩をとり846頂上の一角に登りついた。石を積み上げた立派な祠があり、役行者が祀られているという。三岳頂上へはここからわずかで、849着。まだ気温はさほど高くないが、すでに汗だくである。少し休んでから大タワへ下る。

下りは階段が多く、鎖やロープも張られておりかなりの傾斜だ。どんどん降下し929大タワ着。ここは林道が通じる峠で、広い駐車場が整備されている。道路を横断して尾根道を小金ヶ岳方面に進む。登山道は杉林の中を緩やかに登るが、尾根に出ると途端に岩道へと様相が変わる。「多紀アルプス」の本領発揮である。鎖場が連続するが、特に危険な箇所はなく慎重に通過すれば問題ない。傾斜が急で息が上がる。しばしば休みをとり、ゆっくり進む。1033小金ヶ岳着、ヘトヘト・バテバテである。

No.13で軽度熱中症を経験したが、今回もそれに近い感じがしたのでしばし息を整えてから昼食大休憩とした。

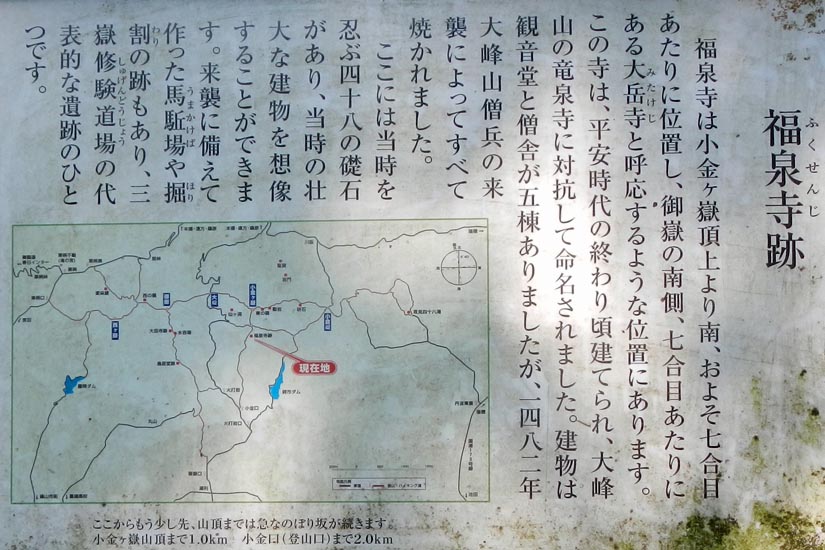

小金ヶ岳からの下りも急峻で、立ち木や岩、鎖を頼りに降下する。このルートを通る人は少ないようで、時々道が不明瞭となる。福泉寺跡を過ぎると、ルートは沢沿いを下って行く。時に沢そのものを下るため、ルートを見失わないように慎重に進む。このコースは増水時には困難と思われる。1232下山口に降り立ち、舗装道路をしばらく歩いて1249駐車場に帰着した。

本コースのおすすめ度=3

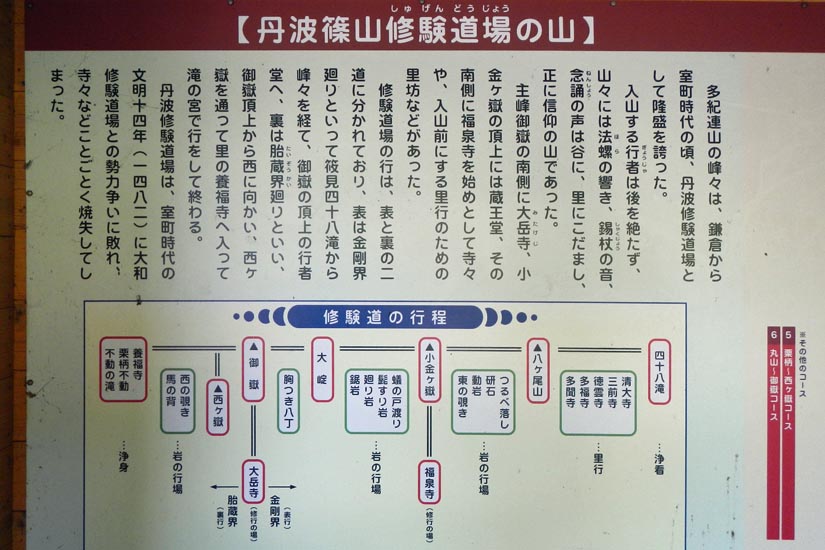

小金ヶ岳への登りは岩場、鎖場が多くあり楽しい。しかし真夏は避けた方が良い。三岳(御嶽)、小金ヶ岳は「御嶽修験道場の場」であり、ゆかりの遺構を見る楽しみもある。

14398

HOME

HOME